Die Windmühlen und ihr Standort

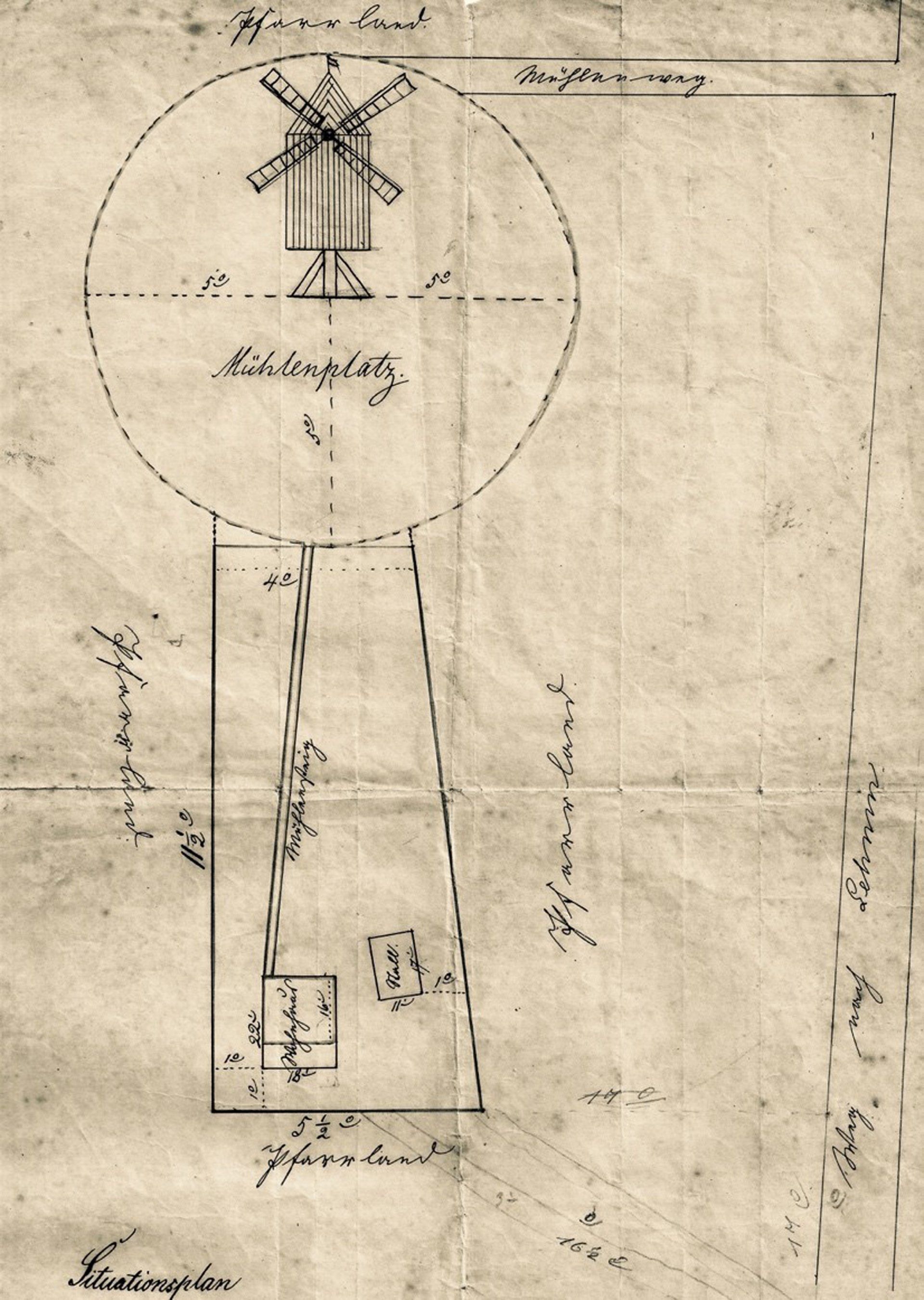

Der Ort Michelsdorf beherbergte früher zwei Windmühlen, deren Standorte sich aus historischen Quellen und alten Landkarten rekonstruieren lassen. Die erste Mühle, eine klassische Bockwindmühle, lag nordöstlich des Ortskerns auf dem sogenannten Mühlberg direkt an der Straße nach Lehnin. Diese Lage war für Windmühlen typisch, da erhöhte Positionen ein optimales Ausnutzen der Windkraft ermöglichten.

Die zweite Getreidemühle befand sich an der Rädeler Straße, nahe der Abzweigung von der Chausseestraße – etwa auf der Höhe der heutigen Rädeler Straße 45. Alte Karten, insbesondere jene aus dem Jahr 1882, belegen die Existenz beider Anlagen und weisen darauf hin, wie bedeutend die Mühlen für die lokale Infrastruktur und Versorgung waren.

Ein Eintrag in Wikipedia liefert wertvolle Einblicke in die Besitzverhältnisse der Michelsdorfer Windmühlen. So heißt es dort, dass der Mühlenbesitzer Kauschke im Jahre 1845 die Bockwindmühle samt zugehörigem Wohnhaus, Stallung und Garten verkaufte. Solche Verkäufe waren in jener Zeit nicht ungewöhnlich, da sich die wirtschaftliche Lage vieler Landwirte und Müller im Zuge der Industrialisierung veränderte und neue Herausforderungen mit sich brachte.

Die Bedeutung der Mühlen für Michelsdorf

Die Windmühlen waren nicht nur technische Bauwerke, sondern auch soziale Treffpunkte und wirtschaftliche Zentren. Sie spielten eine zentrale Rolle bei der Versorgung mit Mehl und Schrot und waren oft Schauplatz für Begegnungen, Gespräche und der Austausch von Neuigkeiten. Der Müller war ein angesehener Beruf und genoss das Vertrauen der Dorfgemeinschaft, da von seiner Arbeit die tägliche Ernährung abhing.

Insbesondere die Bockwindmühle auf dem Mühlberg galt als Wahrzeichen des Ortes. Ihr markanter Baukörper war weithin sichtbar und prägte die Silhouette von Michelsdorf. Um sie herum entstanden nach und nach weitere Gebäude, darunter das Wohnhaus des Müllers, Stallungen für das Vieh und ein Garten, der zur Selbstversorgung diente.

Die zweite Windmühle und ihre Rätsel

Zur zweiten Mühle, die an der Rädeler Straße lag, sind kaum weitere Informationen überliefert. Es wird vermutet, dass sie sich in unmittelbarer Nähe der damaligen Bäckerei Pollert befand, was wiederum eine enge Verbindung zwischen der Getreidemühle und der lokalen Backtradition nahelegt. Die Bäckerei war ein wichtiger Teil der Dorfinfrastruktur, und die Nähe zur Mühle ermöglichte einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu frischem Mehl.

Die wenigen Hinweise auf diese Mühle stammen vor allem aus alten Karten und der kollektiven Erinnerung der Bewohner Michelsdorfs. Die Tatsache, dass eine Landkarte von 1882 beide Windmühlen verzeichnet, verleiht diesen Überlieferungen zusätzliche Glaubwürdigkeit und unterstreicht die Bedeutung historischer Dokumente für die Rekonstruktion lokaler Geschichte.

Zeugen der Vergangenheit: Erinnerungen von Brunhilde Wenzke

Ein besonders wertvoller Beitrag zur Geschichte der Windmühlen stammt von Brunhilde Wenzke aus Lehnin, der Enkelin des letzten Mühlenbesitzers der Windmühle auf dem Mühlberg. Ihre Erinnerungen sind ein authentisches Zeugnis des dörflichen Lebens und geben Einblicke in den Alltag rund um die Mühle:

„Ich erinnere mich, wie mein Großvater am frühen Morgen in die Mühle ging und den Wind kontrollierte. Die Flügel mussten genau eingestellt werden, damit das Mahlen möglichst effizient verlief. Oft hörte man das rhythmische Klappern der Flügel schon von weitem – ein vertrautes Geräusch, das die Menschen in Michelsdorf mit Sicherheit und Beständigkeit verband.

Die Kinder spielten oft in der Nähe der Mühle, und manchmal durften wir beim Mahlen zuschauen. Es war spannend zu sehen, wie aus den schweren Säcken voller Getreide feines Mehl wurde. Mein Großvater war stolz auf seine Arbeit und erzählte uns Geschichten von den Herausforderungen, die das Müllerhandwerk mit sich brachte. Besonders bei Sturm oder plötzlichem Wetterumschwung war es gefährlich, doch die Erfahrung und das Geschick der Müller sorgten stets für einen reibungslosen Ablauf.“

Mit dem technischen Fortschritt und der Verbreitung von Dampfmühlen sowie der Einführung moderner Maschinen änderte sich die Bedeutung der Windmühlen in Michelsdorf. Immer mehr Bauern kauften ihr Mehl in industriellen Mühlen, und die alten Windmühlen gerieten nach und nach in Vergessenheit. Viele Gebäude verfielen oder wurden abgerissen; von den einst stolzen Bauwerken blieben nur Erinnerungen und vereinzelt dokumentierte Überlieferungen.

Auch die sozialen Strukturen im Dorf wandelten sich. Die Arbeit der Müller*innen wurde durch neue Berufe ersetzt, und die Dorfgemeinschaft orientierte sich zunehmend an städtischen Vorbildern. Dennoch bleibt die Geschichte der Windmühlen ein wichtiger Teil des kulturellen Erbes von Michelsdorf.

Die Windmühlen in der heutigen Erinnerungskultur

Obwohl von den Windmühlen heute kaum noch etwas sichtbar ist, leben sie in den Erzählungen der Zeitzeugen und in historischen Dokumenten weiter. Alte Karten, Fotografien und Berichte wie die von Renate Schulze und Brunhilde Wenzke machen deutlich, wie eng die Geschichte des Dorfes mit diesen Bauwerken verbunden ist.

In Michelsdorf gibt es Initiativen, die das Bewusstsein für die lokale Geschichte stärken wollen. Dazu zählt die Dokumentation von Erinnerungen, die Pflege von Archiven und das Veranstalten von Führungen zu den ehemaligen Standorten der Windmühlen. Die Bedeutung des Müllerhandwerks und die Geschichte der Windmühlen werden so auch kommenden Generationen vermittelt.

Ein besonders prägendes Kapitel in der Geschichte der Mühlen von Michelsdorf ist eng mit der Familie Nähring verbunden. Im Jahr 1862 erwarb Friedrich Nähring, der Urgroßvater von Brunhilde Wenzke, die Mühle samt Wohnhaus und Stallung.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, etwa um 1900, übernahm Gustav Nähring, damals erst 18 Jahre alt und Schmied von Beruf, die Mühle seines Vaters. Für ihn bedeutete dieser Schritt eine grundlegende Veränderung, denn er entschied sich, das Müllerhandwerk neu zu erlernen und legte schließlich erfolgreich die Meisterprüfung ab. Im Jahr 1908 zog die Familie aus dem Haus am Mühlenberg in das Haus in der Mühlenstraße 11 um. Das alte Gebäude und die Stallung am Berg blieben fortan ungenutzt und verfielen nach und nach.

Mit dem Bau einer Motormühle auf dem Anwesen in der Mühlenstraße wurde 1928 ein neues Zeitalter eingeläutet – die moderne Technik hielt Einzug und ersetzte den traditionellen Windantrieb. Die Motormühle blieb bis etwa 1960 in Betrieb; die alte Windmühle auf dem Mühlenberg wurde nach der Inbetriebnahme der neuen Anlage stillgelegt.

Ein tragisches Ereignis überschattete schließlich das Schicksal der historischen Windmühle: Am 28. April 1945 wurde sie von der deutschen Wehrmacht in Brand gesetzt und brannte vollständig nieder. Von dem einst imposanten Bauwerk blieben nur Erinnerungen und vereinzelte Spuren, die heute von der bewegten Vergangenheit zeugen.

In Michelsdorf gab es auch eine Motormühle:

Brunhilde Wenzke erinnert sich:

"Mit diesem kurzen Bericht möchte ich meinem Großvater ein ehrendes Gedenken setzen. Mein Großvater hieß Müllermeister Gustav Nähring, geboren am 13.05.1881, wohnhaft in Michelsdorf, Mühlenstraße 11.

Er war der Besitzer einer Bockwindmühle auf dem Mühlenberg und einer Elektromühle in der Mühlenstraße.

Die Bockwindmühle am Mühlenberg wurde am 28.04.1945 von deutschen Soldaten der Wenk Gruppe angezündet und ist daraufhin vollständig abgebrannt.

Von 1915-1919 war mein Großvater in Ufa am Ural in russischer Kriegsgefangenschaft, daher konnte er noch 1945, als die Russen kamen, mit ihnen in ihrer Sprache sprechen. Er musste dann in der Kommandantur im Kindergarten dolmetschen. Dort bekam er die Hungersnot vieler Menschen unseres Dorfes mit.

Das Kornlager in unserer Mühle war noch gefüllt, aber es gab keinen Strom zum Mahlen des Getreides und die Bockwindmühle war ja abgebrannt. So wurde der Entschluss gefasst, von der Ziegelei Britz einen großen Dieselmotor zu holen. Dieses geschah mit Hilfe der russischen Soldaten und vielen Michelsdorfer Helfern. Der Motor wurde dann auf dem Hof, wegen des Funkenfluges, neben der Mühle aufgebaut und mit einem großen Riemen mit der Mühle verbunden. Den Dieselkraftstoff gaben die russischen Soldaten dazu, die derzeit das Gut bewohnten.

Dann wurde jeden Tag gemahlen. Viele Helfer unterstützten meinen Großvater dabei. Der Bäckermeister Wagner aus der Rädeler Straße und der Bäckermeister Alfred Dräger aus der Dorfstraße und sein Vater Emil Dräger haben das Brot gebacken. In der Kommandantur wurden Berechtigungsscheine ausgegeben. Alle Beteiligten arbeiteten unentgeltlich. Auch das gesamte Getreide hat mein Großvater umsonst zur Verfügung gestellt. Bis zur nächsten Ernte war die Not dadurch etwas gelindert, denn Michelsdorf hatte 1945 über 1000 Einwohner."

(aus der Broschüre „825 Jahre Michelsdorf“)