Feldsteinkirche

Geschichte

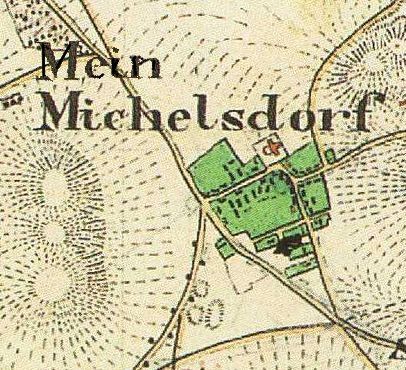

Mit dem Bau der Kirche wurde vermutlich noch im 12. Jahrhundert begonnen. Es entstanden die Apsis, der Chor und der Ansatz des Kirchenschiffs. Dieses wurde in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts mit der westlichen Abschlussmauer vollendet. Ebenfalls noch im 13. Jahrhundert entstand der Turmunterbau, während das Mauerwerk oberhalb der Traufhöhe des Schiffs vermutlich ein wenig jüngeren Datums ist. Michaelsdorf war zu dieser Zeit Mutterkirche für das später wüst gefallene Tegdasdorf und wurde 1193 erstmals urkundlich erwähnt. 1442 war Michaelsdorf Pfarrdorf und kam vor 1527 als Filialkirche zu Netzen. Das Kirchenpatronat lag bis vor 1542 beim Kloster Lehnin, danach beim Kurfürst bzw. beim Amt.

Im Dreißigjährigen Krieg fiel der Ort wüst, so dass die Kirche vermutlich ebenfalls schwer beschädigt worden war und verfiel. Im Jahr 1777 erhielten Schiff und Chor unter der Leitung des Amtszimmermeisters Johan Jacob Adler ein einheitliches Satteldach. Dazu wurde der östliche Giebel verbreitert, erhöht und auf Strebepfeiler gesetzt. Das BLDAM verweist beim Ausführungsjahr auf vorliegende Bauakten und verweist darauf, dass das in der Literatur gelegentlich angegebene Jahr 1772 falsch sei. Vermutlich wurde zu dieser Zeit auch der Innenraum ausgeweißt, die Flachbogenfenster vergrößert und die ursprünglichen Fenster zugesetzt. 1826 führten der Maurermeister Hauck sowie der Zimmermeister Schulze Instandsetzungsarbeiten durch. Anschließend plante der Bauinspektor Schneider ab 1855 eine Erneuerung der Kirche, die vom Regierungsbaumeister Horn verändert und vom Maurermeister Zabel aus Lehnin in den Jahren 1859 bis 1860 durchgeführt wurden. Dabei entstanden der neue Haupteingang auf der Westseite sowie die beiden Fenster auf der Nord- und Südseite des Turms. Zabel verwendete bei der Laibung dabei Mauersteine aus Rathenow. Die Empore wurde in den Turm hinein verlängert, um mehr Gläubigen einen Sitzplatz anbieten zu können. 1908 malte der Malermeister C. Rätzel aus Lehnin das Innere neu aus.

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche beschädigt und der Innenraum bereits 1946 neugestaltet. Die Fenster in der Apsis wurden wieder geöffnet, ebenso die Priesterpforte. Handwerker errichteten einen neuen Altar, versetzten die Kanzel und entfernten das Gestühl. Die Kirche erhielt eine neue Ausmalung aus Engelsfiguren, Inschriften und ornamentalem Schmuck der Fenstergewände. Im gleichen Jahr erhielt die Kirche das Michaelspatrozinium. Die Wiedereinweihung fand bereits am 29. September 1946 statt. Um 1958 entstand unterhalb der Westempore nach einer Planung aus dem Jahr 1952 eine Winterkirche. 2001 erfolgte eine Renovierung des Innenraums.

Baubeschreibung

Das Bauwerk entstand im Wesentlichen aus Feldsteinen, die je nach Bauzeitraum mehr oder minder sorgfältig bearbeitet wurden. Die rund 6,3 m breite, halbrunde, ca. 2,2 m ausgewölbte Apsis ist stark eingezogen, dort sind die Steine grob gequadert und lagig geschichtet. Es gibt drei kleine Rundbogenfenster, die aus der Bauzeit stammen dürften. Sie waren zu einem früheren Zeitpunkt zugesetzt, wurden aber 1946 wieder geöffnet.

Der Chor ist ebenfalls eingezogen. An der Ostwand sind zahlreiche Ausbesserungsarbeiten erkennbar. So war die Apsisbedachung zu einem früheren Zeitpunkt deutlich höher, ebenso sind die Ansätze erkennbar, mit denen der Chor verbreitert wurde. Die hierfür erforderlichen Strebepfeiler wurden überwiegend aus Mauersteinen erstellt. An der Nordwand befand sich vermutlich je ein Fenster, das durch ein neu eingebrochenes, gedrückt-segmentbogenförmiges Fenster ersetzt wurde. Diese Arbeiten wurden auch an der Südseite vorgenommen. Es ist denkbar, dass hier früher zwei Fenster vorhanden waren. Nach Westen versetzt ist eine Priesterpforte, das ursprünglich sein dürfte.

Daran schließt sich das Kirchenschiff an. Es ist rund 11,30 m lang und rund 9,90 m breit. Im östlichen Teil sind die Feldsteine noch grob gequadert, während sie im übrigen Baukörper eher gut behauen wurden. An der Nordseite finden sich zwei gedrückt-segmentbogenförmige Fenster, deren Laibung mit Mauersteinen ausgebessert wurden. Mittig sind die Reste eines kleinen Fensters aus der Bauzeit zu erkennen. Ebenso schneidet das westlich gelegene Fenster den Bogen eines weiteren, ebenfalls zugesetzten Fensters. Es ist daher denkbar, dass das Schiff ursprünglich drei Fenster auf der Nordseite besaß. An der Südseite zeigt sich ein ähnliches Bild. Auch hier sind die Reste der romanischen Fenster erkennbar, dazwischen zwei große Fenster. Leicht nach Westen ausmittig ist eine zugesetzte Gemeindepforte mit sorgfältig behauenen Gewände- und Bogensteinen.

Der Westturm hat einen rechteckigen Grundriss bei ebenfalls 9,90 m Breite und 6,20 m Länge. Er kann durch ein schlichtes, aber spitzbogenförmiges Portal von Westen her betreten werden. Es wurde 1859/1860 aus profilierten, rötlichen Industrieziegeln erstellt. Darin ist ein aufgedoppeltes Türblatt mit Rautenmuster aus dem 18. Jahrhundert. An der Nord- und Südseite ist im unteren Bereich je ein spitzbogenförmiges Fenster. Der Kirchturm ist vergleichsweise niedrig und geht in Höhe des Dachfirsts des Kirchenschiffs in das Dachgeschoss über. Dort ist querstehendes Walmdach, in das auf der Südseite eine Gaube mit einer Klangarkade eingearbeitet wurden.